Galerie der Objekte

Medizintechnik

Eiserne Lunge

Bestände der Universitätskliniken, aussagekräftige Objekte seit dem 18. Jahrhundert und ganze Praxis-Einrichtungen werden im Sammelbereich „Feinmechanik und Medizintechnik“ bis in die Gegenwart gesammelt. Diese „Eiserne Lunge“ des Herstellers Dräger aus Lübeck von 1952 war eines der ersten Geräte zur maschinellen Beatmung, das viele Polio-Patienten mit Zwerchfelllähmung am Leben hielt.

Medizintechnik

Aderlass-Schale

Kurfürst Karl Theodor (1742-1799) förderte die Wissenschaft mit erheblichen Summen. Schwerpunkte des Sammlungsbereichs „Wissenschaft und Technik im 18. Jahrhundert“ sind Instrumente der Zeit- und Landvermessung, die Kunde vom Wetter, Werkzeuge aus Werkstätten und der Medizin. Ein Beispiel ist die Aderlass-Schale, die dem Arzt oder Bader zum Auffangen des Blutes diente.

Uhren

Taschenuhr

Fabrikuhren waren allgegenwärtig in den Industriebetrieben, in denen oft 12 und mehr Stunden am Tag gearbeitet werden musste. Dagegen formierte sich auch Widerstand, wie auf dem Schriftzug der Taschenuhr aus den 1930er Jahren zu lesen ist: „Arbeiter aller Länder vereinigt euch zur Vertheidigung euerer Rechte". Auf der Rückseite werden diese Rechte formuliert: „Wir wollen 8 Stunden zur Arbeit, 8 Stunden um uns auszubilden, 8 Stunden um uns auszuruhen"..

Werkzeugmaschinen

Drehautomat

Da der Maschinenbau eine Schlüsselbranche der Industrialisierung ist, sind seine Produkte in fast allen Bereichen präsent. Die Sammlung konzentriert sich auf Arbeitsmittel der Fertigung, hauptsächlich in der Metall-, aber auch in der Holzbearbeitung seit 1840. Der Fünfspindel-Drehautomat mit Stangenmagazin der Marke „Pittler FS II“ war 1939 überaus fortschrittlich.

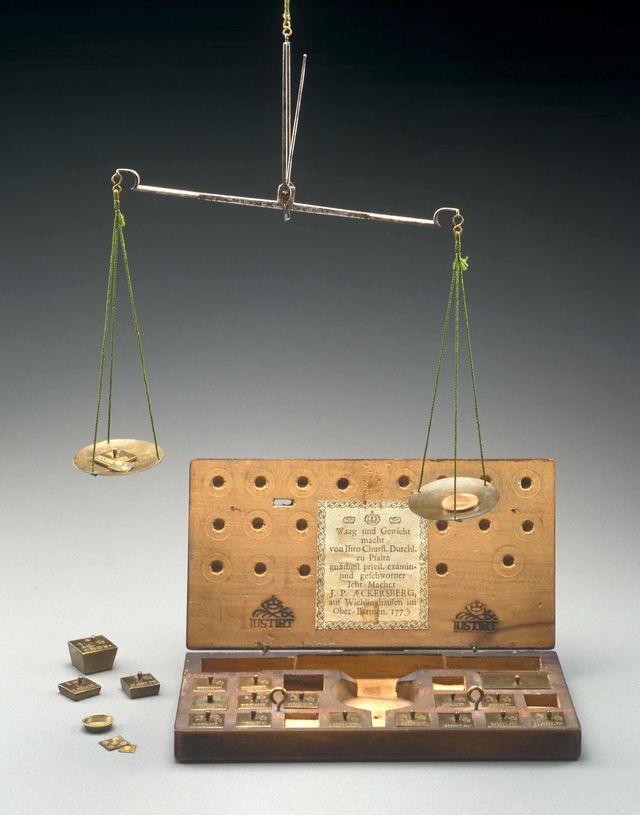

Wissenschaftliche Instrumente und Feinmechanik

Münzwaage

Wie werden Instrumente hergestellt und verwendet? Waagen, Mikroskope, Vermessungsinstrumente oder Zeitmesser sind Arbeitsmittel von Chemikern, Physikern und Ingenieuren. Die Münzwaage im Kasten mit komplettem Gewichtssatz wurde 1773 von Johann Peter Aeckersberg, dem Begründer der bergischen Goldmacher-Industrie hergestellt.

Tonaufzeichnungstechnik

music center 5001

Die Firma Schaub-Lorenz stellte 1965 das „music center 5001“ zum Aufzeichnen von 45 Stunden Musik vor. Allerdings konnte man kein Lied einzeln anwählen, sondern musste immer das ganze Band anhören. Bei einem Preis von 1248 DM und wuchtigen 26 kg Gewicht wurde der Ladenhüter 1967 aus den Katalogen genommen, die handliche „CompactCassette“ der Konkurrenz Philips von 1963 setzte sich durch.

Bürotechnik

Adressiermaschine

Elektrische Adressiermaschine mit automatischer Adressplattenzuführung der Adrema-Werke aus Berlin, hergestellt zwischen 1942 und 1950, verwendet im Oberschulamt Heidelberg. Die Adrema konnte in einer halben Stunde so viele Adressen schreiben, wie eine Schreibkraft an einem ganzen Arbeitstag schaffte.

Energie

Turbine

Die Lösung des Antriebsproblems ist für die Industrie besonders wichtig. Das Spektrum reicht von menschlicher und tierischer Muskelkraft über Wasser- und Dampfkraft sowie herkömmliche Elektrizitätsgewinnung und nukleare und alternative Methoden bis zur Herausbildung des Stromverbundnetzes.

Textiltechnik

Webstuhl

Die Objekte der in der Region traditionell wichtigen Textilbranche zeichnen den Weg nach, den Fasern oder Haare bis zum fertigen Kleidungsstück nehmen. Die Erfindung des Jacquard-Webstuhls ermöglichte das Weben komplizierter Muster durch die „Programmierung“ von gelochten Papierstreifen zur „Speicherung“ des gewünschten Gewebebildes – ganz ähnlich den späteren Computern mit Lochkarten.

Bekleidung

Badeanzug

Das große Feld der im Alltag benutzten Textilien wird mit wenigen Schwerpunkten überschaubar repräsentiert. Im Vordergrund stehen dabei Arbeits- und Schutzbekleidung, Aussteuerwäsche, gewebte und gestrickte Unterbekleidung, Bade-, Sport- und Freizeitbekleidung. Dieser Badeanzug gehörte zur Ausstattung der Wassersportlerinnen aus der DDR bei den olympischen Spielen in Montreal 1976.

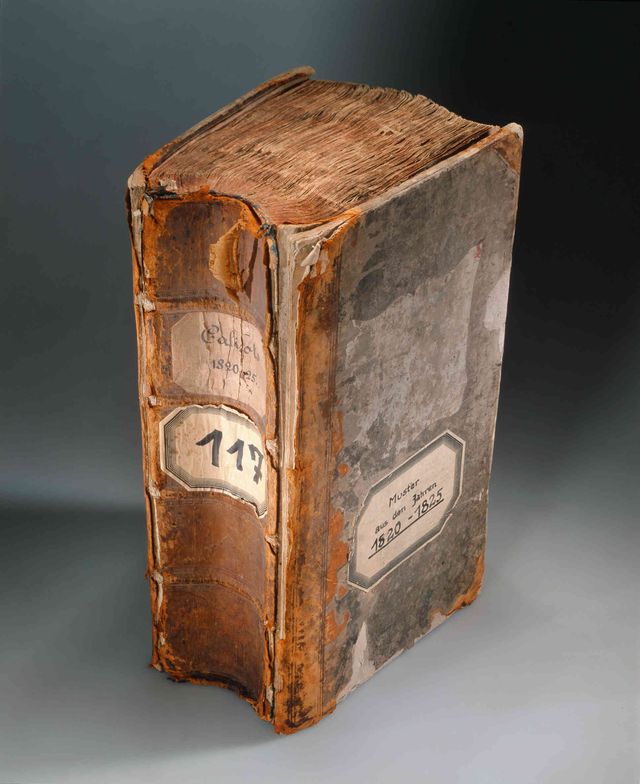

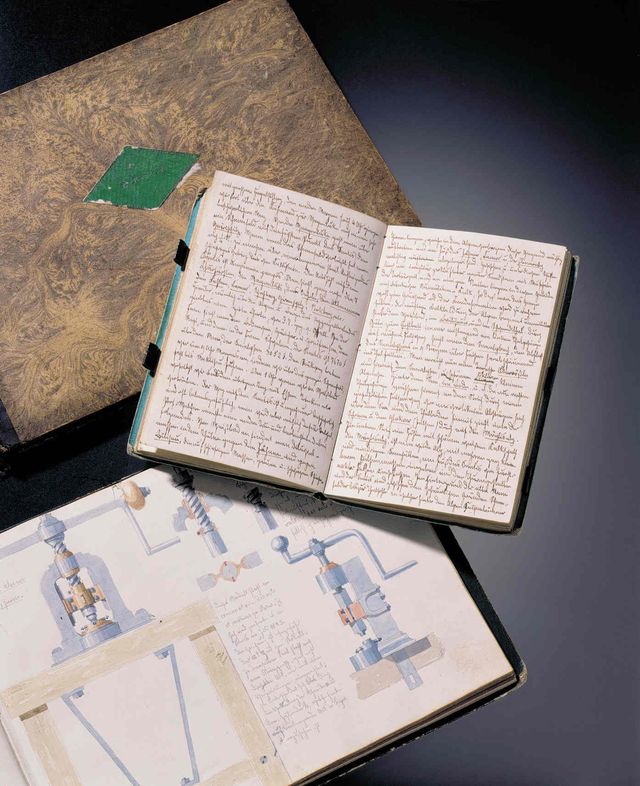

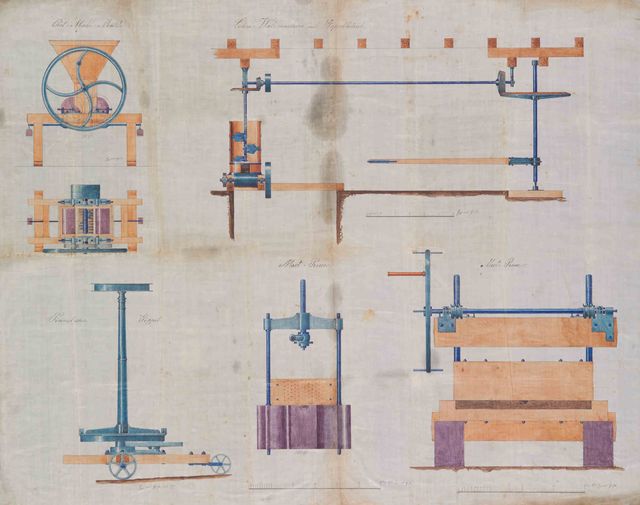

Archiv

Technische Zeichnungen

Viele mit der Hand angefertigte technische Zeichnungen der Maschinenfabrik Gebrüder Brischar aus Sulz am Neckar belegen die seit den 1860er Jahren beginnende rege Ausstattung mit Maschinen in allen Betrieben. Auf dieser Zeichnung von etwa 1870 wird mit einer Obstmühle, Mostpressen sowie einer Lehmwalze mit Göpelantrieb für die Produktpalette geworben.

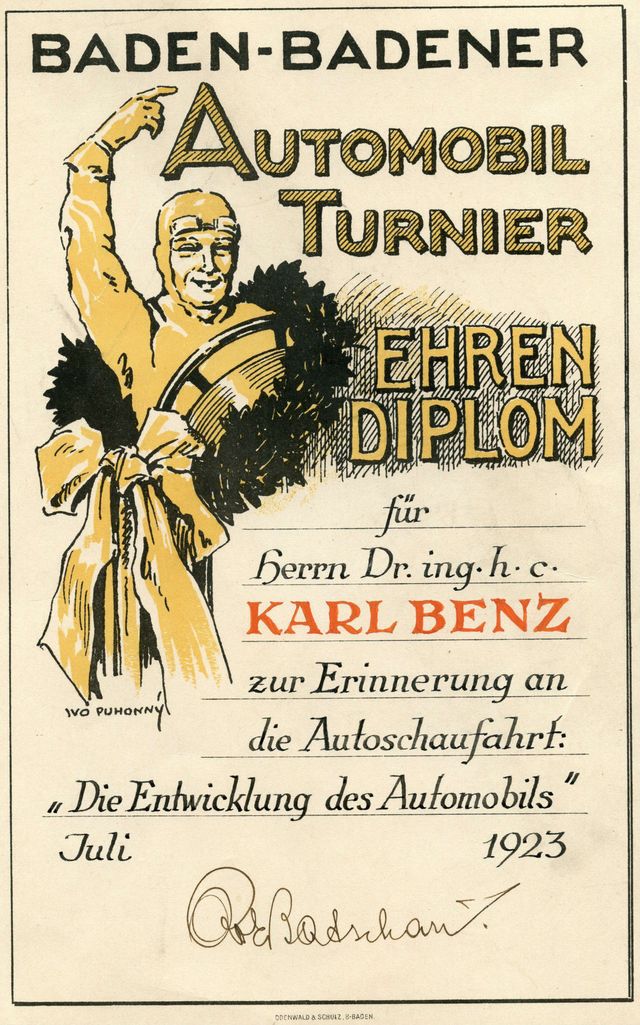

Straßenverkehr

Auto

Ein weiterer Schwerpunkt im Sammelbereich „Verkehr“ ist das Thema Konstruktion und Fertigung im Automobilsektor, wobei der Nachlass von Felix Wankel einen speziellen Aspekt repräsentiert.

Als Stadtauto war der AWS Shopper mit Goggomobil-Motor von 1974 gedacht und eher ein Zeichen von nachlassender Lust am Autofahren angesichts der hohen Benzinpreise in Zeiten der Ölkrise. Das Auto wurde auch als Bausatz geliefert und kostete 6.900 DM.

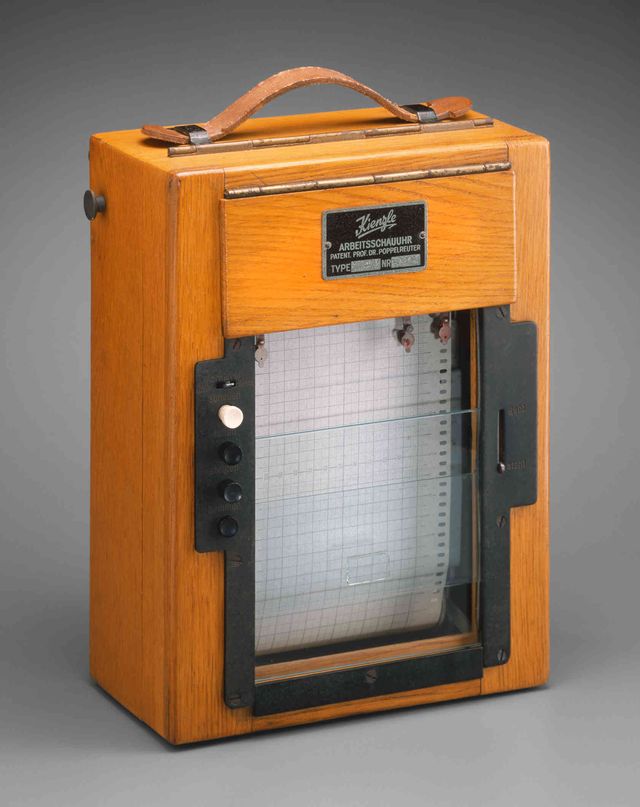

Uhren

Taktgeber

Uhren sind die Taktgeber des industriellen Lebens, und ihre Fertigung war zusammen mit der Produktion von Schmuck in der südwestdeutschen Industrie von großer Bedeutung. Die von Walter Poppelreuter um 1920 konstruierte Arbeitsschau-Uhr konnte z.B. aufzeichnen, wann eine Maschine lief oder still stand. Die aufgezeichneten Diagramme dienten zur besseren Auslastung der Maschinen. Der Hersteller Kienzle produzierte dieses Exemplar 1935.

Bürotechnik

Schreibmaschine

Die von dem dänischen Pastor Malling Hansen 1867 erfundene Schreibkugel war die erste Schreibmaschine, die nachweislich Anwendung im Büro fand. Außer den Schreibmaschinen gehören zum Sammelbereich „Büro“ Rechenmaschinen, Diktiergeräte, Adressiermaschinen, Vervielfältigungsapparate und Maschinen der elektromechanischen Datenverarbeitung, aber auch die Ausstattung des Büros mit Möbeln, Kleingeräten und Materialien.

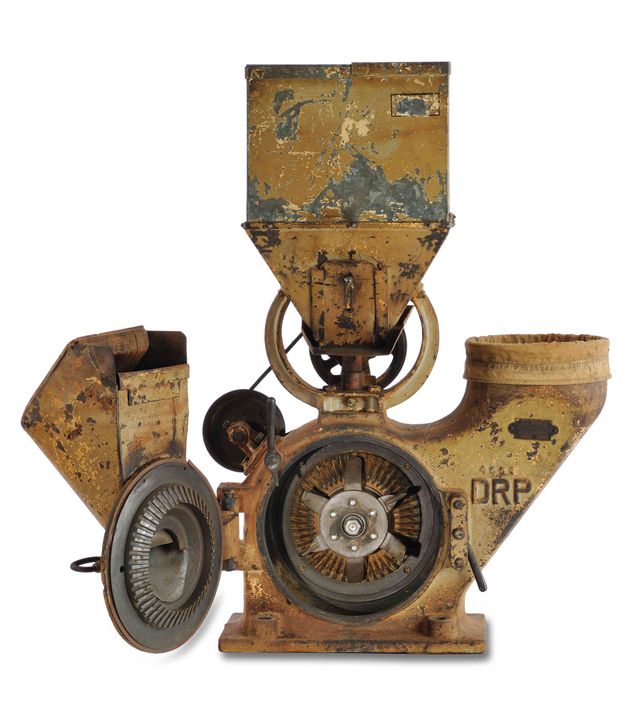

Ernährung

Gewürzmühle

Die Industrialisierung der Getreideverarbeitung wird am Übergang von regionalen Kundenmühlen zu Großmühlen gezeigt. Die Mühle der Firma Insula für Gewürze und Backzutaten war von 1932 bis 2009 in Mannheim-Käfertal in Betrieb. 2013 war sie in der Ausstellung über die Industrialisierung der Ernährung „Unser täglich Brot“ zu sehen.

Telekommunikation

Fernschreiber

Fernschreiber, Telefon und Telefax vor allem als Medien der Bürokommunikation nehmen in der Sammlungstätigkeit viel Raum ein. So wie dieser Fernschreiber Nr. 3953 Alpha 32 von der Siemens-und-Halske-Aktiengesellschaft aus den 1930er Jahren. Dabei spielen die Vermittlungstechnik und die Endgeräte eine Rolle. Verstärkte Aufmerksamkeit gilt dem Thema Funktechnik sowie dem sich verändernden Kommunikationsverhalten mit allen Formen mobiler Technologien.

Binnenschifffahrt

Schiffsmodell

Im Zentrum stehen die Schifffahrt des Rheins und Neckars mit dem zweitgrößten deutschen Binnenhafen in Mannheim und das Leben und Arbeiten auf dem Wasser. Hier gibt es eine Vielzahl von Modellen, Objekte zum Güterumschlag sowie zu Wassersport oder Fischerei. Dieses Schiffsmodell des Seitenraddampfers „Rheinfahrt IX“, Baujahr 1921, ist ein typischer kraftvoller Schaufelradschlepper, der mit fünf bis sechs unmotorisierten Kähnen im Anhang bis zu 6.000 Tonnen Ladung befördern konnte. Die Fahrt von Duisburg-Ruhrort zum Mannheimer Hafen dauerte je nach Wasserstand 70 bis 80 Stunden.

Nanotechnik

Freischwingender Stuhl

Die Nanotechnologie bestimmt sich zunächst nur durch die Größe der Materialien. Ein Nanometer verhält sich zu einem Meter wie eine Haselnuss zur Erde. Aus einer Sonderausstellung heraus entstand diese Sammlung über das Forschungsgebiet mit seinen Produkten. Der freischwingende Stuhl „Myto“ besteht aus dem Spritzgusskunststoff Ultradur® High Speed der BASF. Erst durch Nanotechnologie konnte seine Fließfähigkeit so gesteigert werden, dass die filigrane Sitzfläche möglich wurde.

Landwirtschaft

Lanz-Bulldog

Die Sammlung dokumentiert die Mechanisierung der Landwirtschaft mit Schwerpunkt auf den Produkten der Firma Heinrich Lanz (heute John Deere Werke) in Mannheim. Lanz stellte 1921 den ersten Rohölschlepper der Welt vor: den Bulldog. Der hier gezeigte Gespann-Bulldog ist ein nicht selbstfahrender Motor auf Rädern mit 12 PS für die Hofarbeit. Eine Leihgabe der John Deere Werke, Mannheim.

Papierherstellung

Kollergang

Die Sammlung umfasst Objekte zur handwerklichen und industriellen Papierverarbeitung und Papiermaschinenbau, dazu Prüf- und Laborgeräte aus dieser Branche.

Im Kollergang der Papiermühle wird Altpapier zwischen den sich drehenden Läufersteinen und der Bodenplatte im Trog mit Wasser zerfasert. Das zerfaserte Altpapier dient als Rohstoff zur Herstellung von Industriepappen.

Drucktechnik

Bleilettern

Die drucktechnische Sammlung dokumentiert die industrielle Weiterentwicklung ab dem 19. Jahrhundert mit eisernen Handdruckpressen, Klapptiegel- und Schnellpressen bis zur Rollen-Rotationsdruckmaschine für die Zeitung. Dazu kommen Werkzeuge, Maschinen und Ausrüstung für Schriftguss, Hand- und Maschinensatz sowie für Buchbinder-Arbeiten. Verfahren des Tief- und Flachdrucks sind mit verschiedenen Objekten ebenfalls vertreten.

Alltagskultur

Handlampe

Unter dem Begriff „Alltagskultur“ werden Dinge des Privaten durch alle Schichten der Bevölkerung gesammelt. Dabei geht es um alles, was im Haushalt zu finden ist, sowohl aus der Industriegroßstadt als auch bei Bauers- und Handwerkerfamilien. Diese Handlampe mit Akku von Varta wurde zwischen 1940 und 1950 verwendet. Neu hinzu kommt das Thema Migrationsgeschichte.

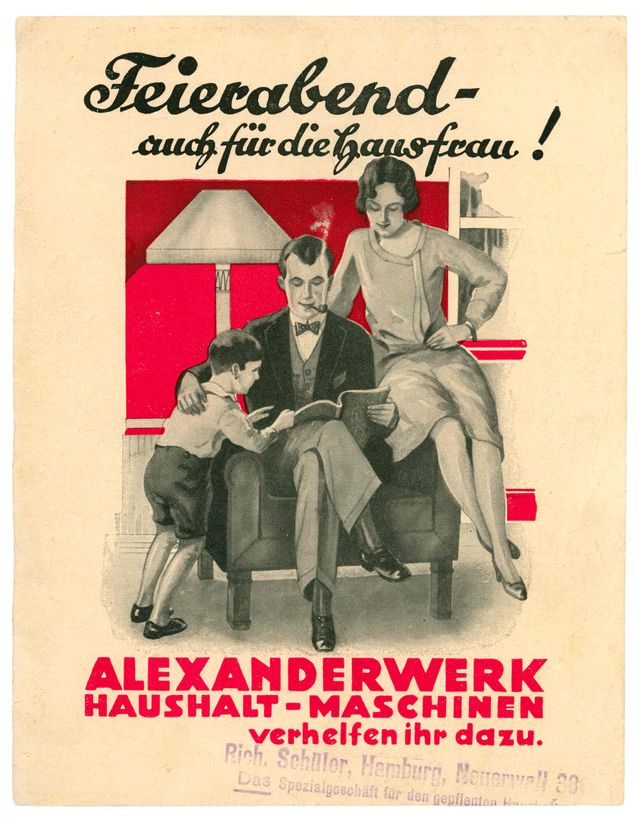

Elektrotechnik

Leuchtmittel

Das TECHNOSEUM hat mit 985 „Glühbirnen“ eine umfangreiche Sammlung an Leuchtmitteln, etwa diese AEG-Nernstlampe von 1901. Der Schwerpunkt liegt auf Kleinmotoren für das Handwerk und elektrischen Geräten des Alltags. Herde, Kühlschränke, Waschmaschinen, Staubsauger und alle elektrische Kleingeräte sind dabei aus der Anfangszeit ab 1900 bis zur Phase des umfassenden Einzugs in die Haushalte nach 1955 vertreten.

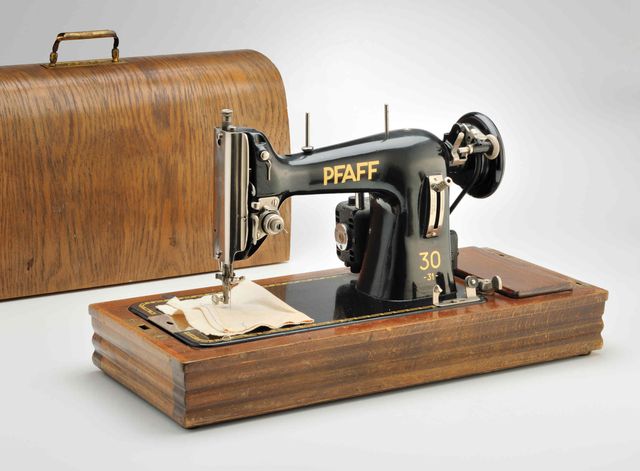

Textiltechnik

Nähmaschine

Schwerpunkte liegen in den Bereichen Baumwollspinnerei, Leinenweberei, Jacquardweberei, industrieller Strickerei und Wirkerei sowie industrieller und häuslicher Näherei. Die Nähmaschine mit elektrischem Antrieb von Pfaff in Kaiserslautern aus den 1950er Jahren erleichterte im Haushalt jede Näharbeit.

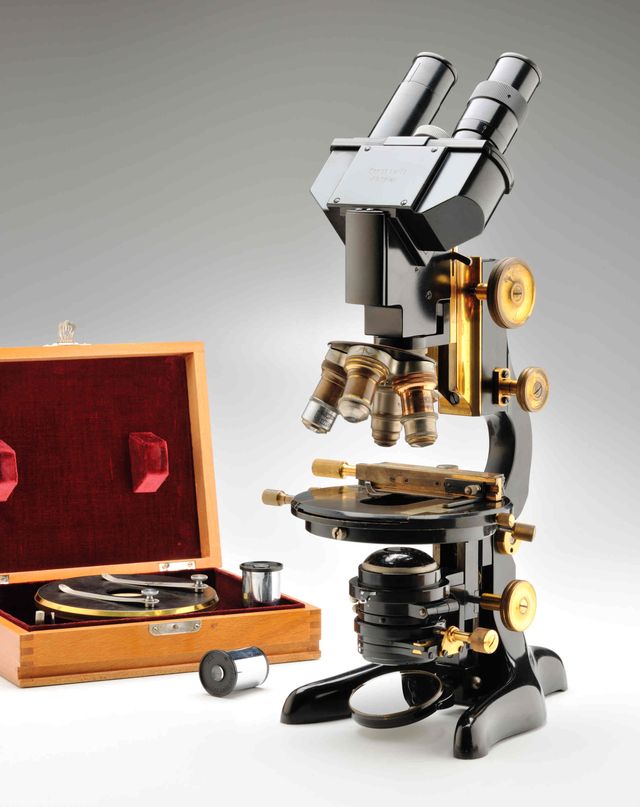

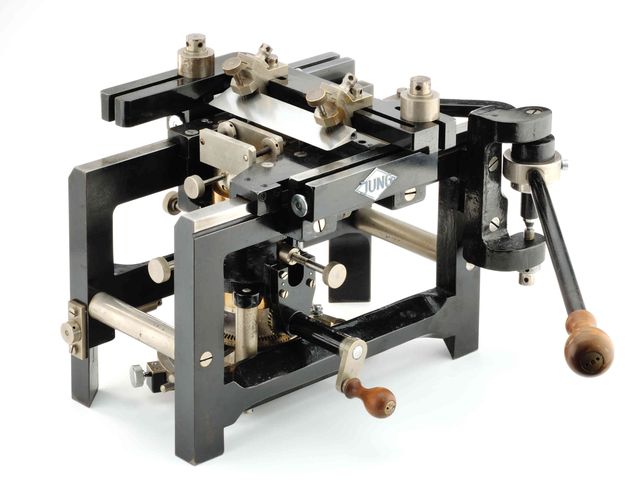

Wissenschaftliche Instrumente

Mikrotom

Erfindungen in der Medizintechnik sind seit jeher wichtig für die Region. Ein Schlittenmikrotom braucht man zur Anfertigung hauchdünner Gewebeschnitte, die mit dem Mikroskop untersucht werden können. Dieses ist von R. Jung aus Heidelberg, hergestellt zwischen 1925 und 1950.

Automation

Roboter

Zahlreiche Prozesse laufen in der Industrie durch Mikroelektronik gesteuert automatisch ab. Menschliche Arbeitskraft wird dadurch in vielen Bereichen überflüssig. Neue Arbeitsplätze entstehen in der Instandhaltung der Maschinenanlagen. In der vollautomatischen Modellanlage der Festo KG Esslingen von 1988 sortiert der Industrieroboter die verschiedenen Rohlinge aus einem Schüttgutbehälter aus.

Astronomie

Teleskop

Herausragend sind die wertvollen Objekte aus den Sternwarten Mannheim und Heidelberg, die ältesten davon aus dem 16. Jahrhundert. Auch neuere Geräte kommen dazu. Dieses Refraktor-Teleskop von 1823 des Herstellers Utzschneider & Fraunhofer aus München kam mit hölzernem Transportkoffer.

Filmtechnik

Filmprojektor

Der Filmprojektor Bauer Standard 5 R steht für den ganzen Bestand an Filmaufnahme- und -abspieltechnik. Die Robert Bosch AG in Stuttgart stellte ihn 1933 im „Geschäftsbereich Photokino“ her. Die Filmtechnik ist mit allen Formen von Kameras und Projektoren seit den 1910er Jahren vertreten, ergänzt durch Kinoeinrichtungen aus der Nachkriegszeit.

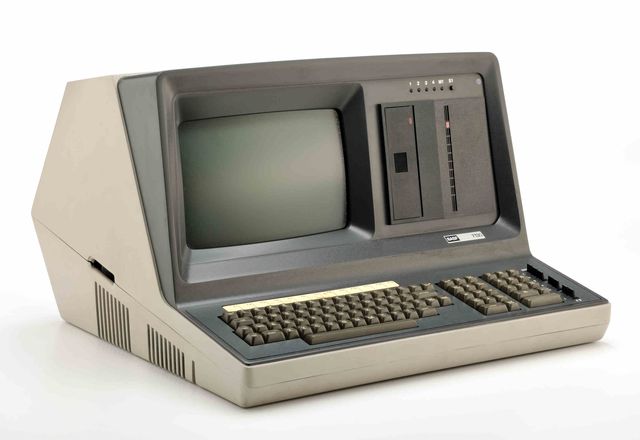

Computertechnik

BASF 7130

Die Informations- und Kommunikationstechnik greift vor allem über den Computer in jeden Bereich des privaten Lebens und der Arbeitswelt ein. Die Sammlung konzentriert sich neben frühen analogen Rechnern auf Personalcomputer und ihre Vorläufer sowie auf technische Neuerungen.

Der Kleincomputer BASF 7130 hatte den Spitznamen „Weincomputer", da er ursprünglich für die Weinwirtschaft entwickelt wurde.

Der Neupreis von 1972 betrug 40.000 DM inklusive der Software.

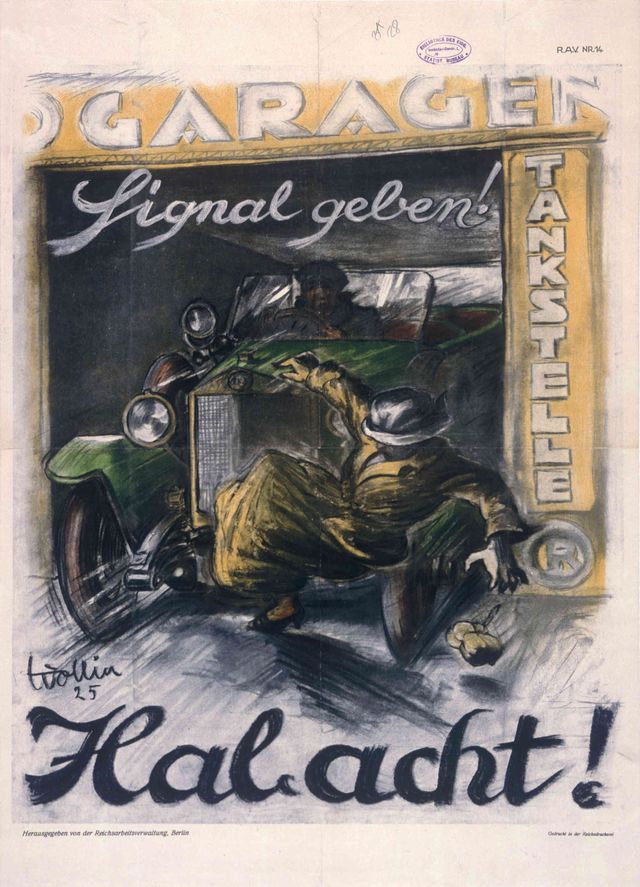

Straßenverkehr

Motorrad

Der Sammlungsbereich „Verkehr“ widmet sich allen mit Muskelkraft oder Motoren angetriebenen Fahrzeugen von ihrer Entstehungszeit bis in die Gegenwart. Ergänzt wird er durch Verkehrszeichen, Führerscheine, Werbeplakate, Ampeln, Radaranlagen und „Flurförderfahrzeuge“, das sind Gabelstapler und Hubwagen. Kleinkrafträder mit Motoren bis 50 ccm zählen dazu, besonders Fahrzeuge des Herstellers Kreidler aus Kornwestheim. Dieses Motorrad diente bei Fahrradbahnrennen als Schrittmacher, etwa im Berliner Sportpalast um 1930 mit der Sponsoren-Aufschrift der „Schultheiss“-Brauerei. Verlangte der Radfahrer nach mehr Tempo, wurde am Gasgriff „ein Zahn zugelegt“, verlor er den Windschatten, war er „von der Rolle“.

Straßenverkehr

Fahrrad

Das beständigste Verkehrsmittel bleibt das Fahrrad, von denen das TECHNOSEUM nicht erst seit der großen Sonderausstellung 2017 viele besitzt.

Ein Jahr bevor die Mielewerke AG in Gütersloh 1960 die Produktion von Zweirädern aufgab, wurde dieses Herrenrad „FH 15“ verkauft. Es stach durch die aufwendige Lackierung mit den „geflammten“ Zierflächen aus der Konkurrenz heraus.

Kernforschung

Atomdebatte

Die Kanne mit dem Aufkleber „Atomkraft- Nein Danke“ stammt aus dem Jahr 1983 und versorgte wahrscheinlich Demonstranten mit heißem Kaffee. In der Sammlung zur Kernforschung befinden sich vor allem Objekte aus dem Kernforschungszentrum Karlsruhe und aus der Geschichte der friedlichen Nutzung der Kernenergie. Mit dem Ausrufen der Energiewende wird hier zukünftig der Kraftwerksrückbau mit ausgewählten Objekten dokumentiert.

Fototechnik

Fotoapparat

Von den Anfängen der Fotografie bis zur Digitaltechnik lässt sich mit den Objekten dieser Sammlung die Entwicklung im privaten wie im professionellen Bereich nachzeichnen. Zu den Kameras kommen Geräte der Labortechnik und Möbel aus Fachgeschäften. Die Sofortbildkamera Polaroid Automatic 340 aus den 1970er Jahren ist nach einer Beinahe-Insolvenz des Unternehmens jetzt im schicken Design erhältlich und wieder in Mode gekommen.

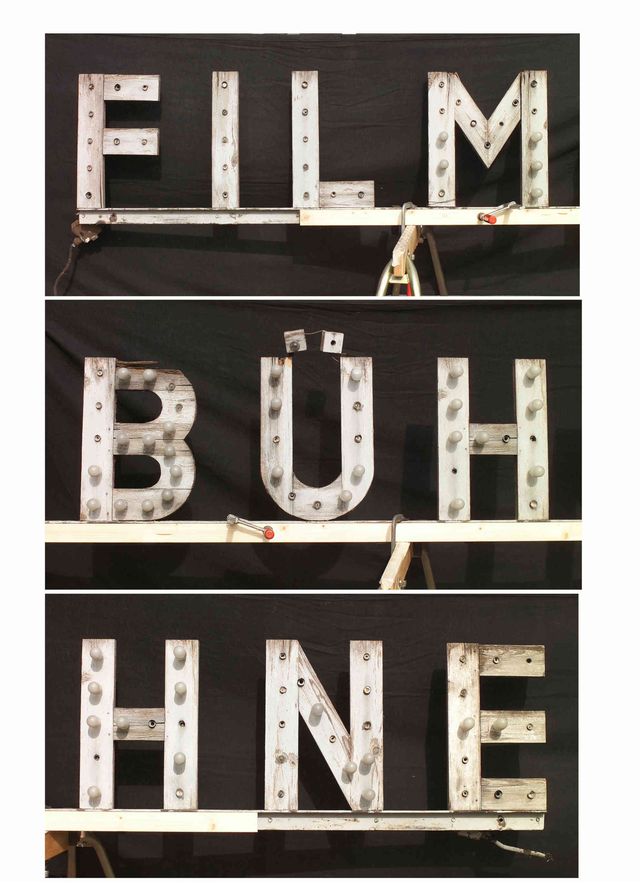

Filmtechnik

Kino

Im Tanzsaal eines Gasthauses wurde 1921 das erste Kino Feudenheims eingerichtet. Anfang der 1950er Jahre baute es die neue Inhaberin Else Mairon zur „Filmbühne“ mit 240 Plätzen aus. 1972 wurde das Kino geschlossen, 1996 abgerissen. Das TECHNOSEUM übernahm einen Teil der Einrichtung, wie das Kassenhäuschen, Stuhlreihen und die Anzeigetafel der Preise.

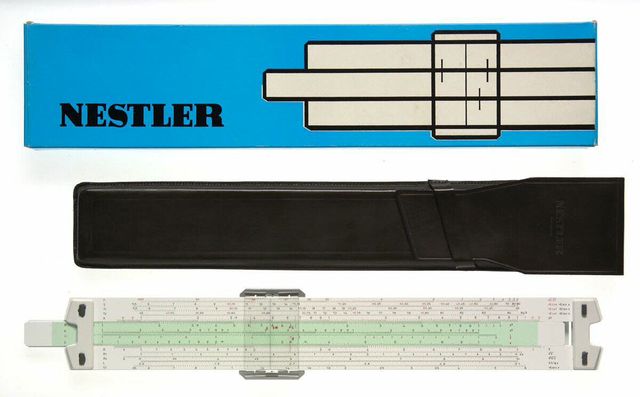

Rechentechnik

Rechenschieber

Eine Sammlung von Produkten der 1890 in Lahr gegründeten Firma Nestler verwahrt das TECHNOSEUM. 1972 musste sie unter dem Druck des wachsenden Angebots an Taschenrechnern die Produktion von Rechenstäben ganz einstellen. Vorher waren Rechenstäbe wie dieser Nestler 0370 Electro das Arbeitsmittel jedes Technikers.

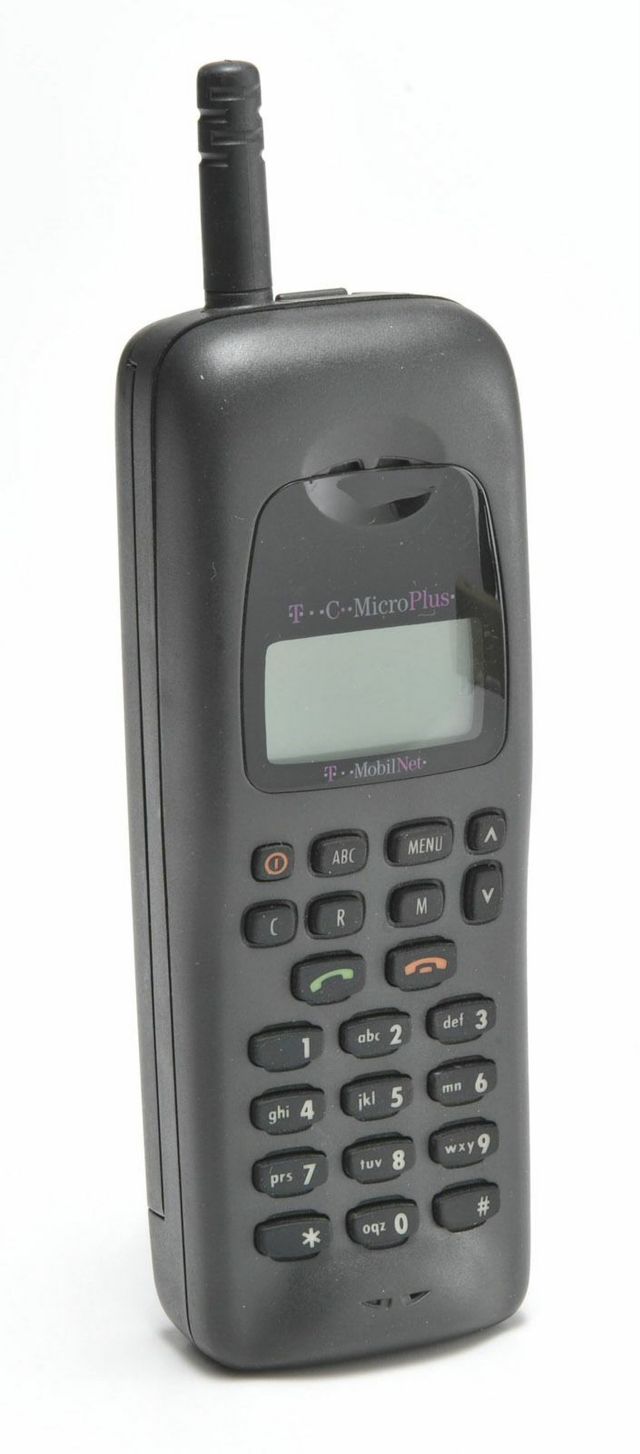

Telekommunikation

Telefon

Im April 1994 nahm die Telekom das NOKIA C-Micro als Nachfolger für das veraltete Pocky ins Programm. Startpreis: 698.- DM. Anfang 1995 kam das MicroPlus und die poppigen farbigen Varianten in midnight-blue und laguna-grün. Der Preis war inzwischen auf 298.- DM gefallen, das Gewicht auf 450 g.

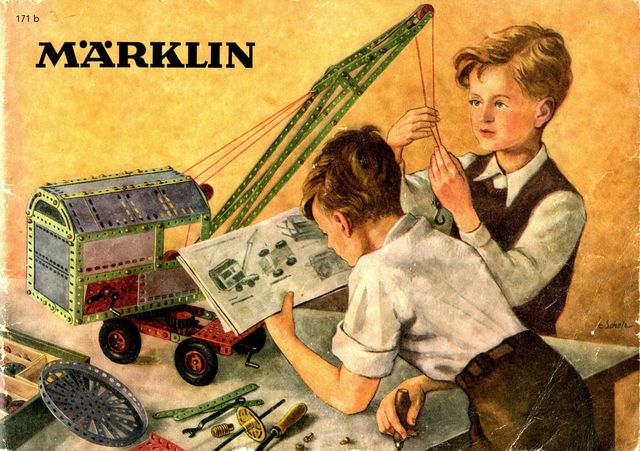

Spielzeug

Kran

Zum Thema Alltagskultur gehört auch Spielzeug, das Rückschlüsse auf soziale, politische und technische Entwicklungen zulässt. Besonders Technik-Spielzeug oder technische Lernspiele wie Bau- und Experimentierkästen, aber auch Gesellschaftsspiele und Computerspiele mit mobilen Konsolen.

Ein privater Schenker brachte diesen viel bespielten, noch funktionstüchtigen Modellbaukasten des Liebherr-Turmdrehkrans, etwa aus dem Jahr 1985.

Tonaufzeichnungstechnik

Phonograph

Dieser Edison-Phonograph von circa 1915 gehört zur frühesten Generation der Geräte, die das Aufzeichnen und Wiedergeben von Sprache und Musik ermöglichten. Zur Sammlung gehören Grammophone und Radios, dann Schallplattenspieler, Tonband- und Fernsehgeräte, die allesamt zur Standardausstattung der Haushalte werden. Einen Schwerpunkt bilden Musikschränke, die von 1930 bis 1970 viele Wohnzimmer schmückten. Diese Entwicklungen sind lückenlos in der Sammlung dokumentiert, die neuen digitalen Geräte werden ergänzt.

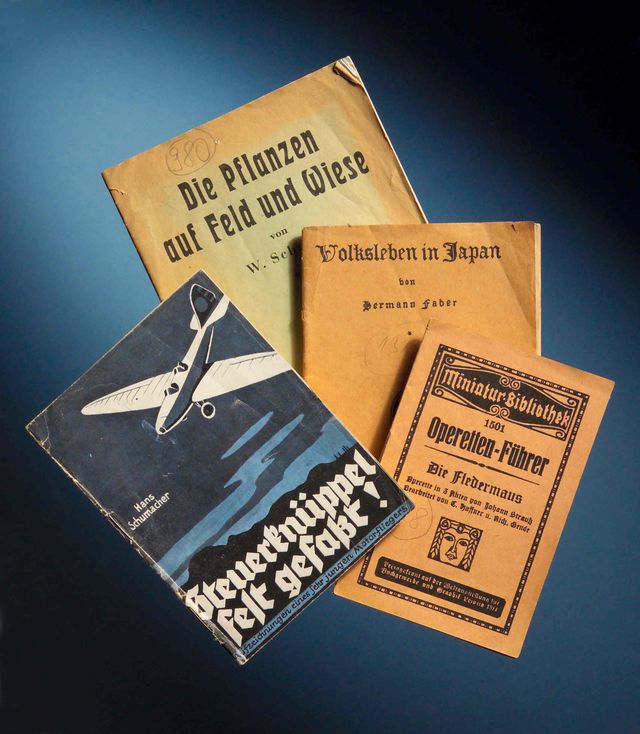

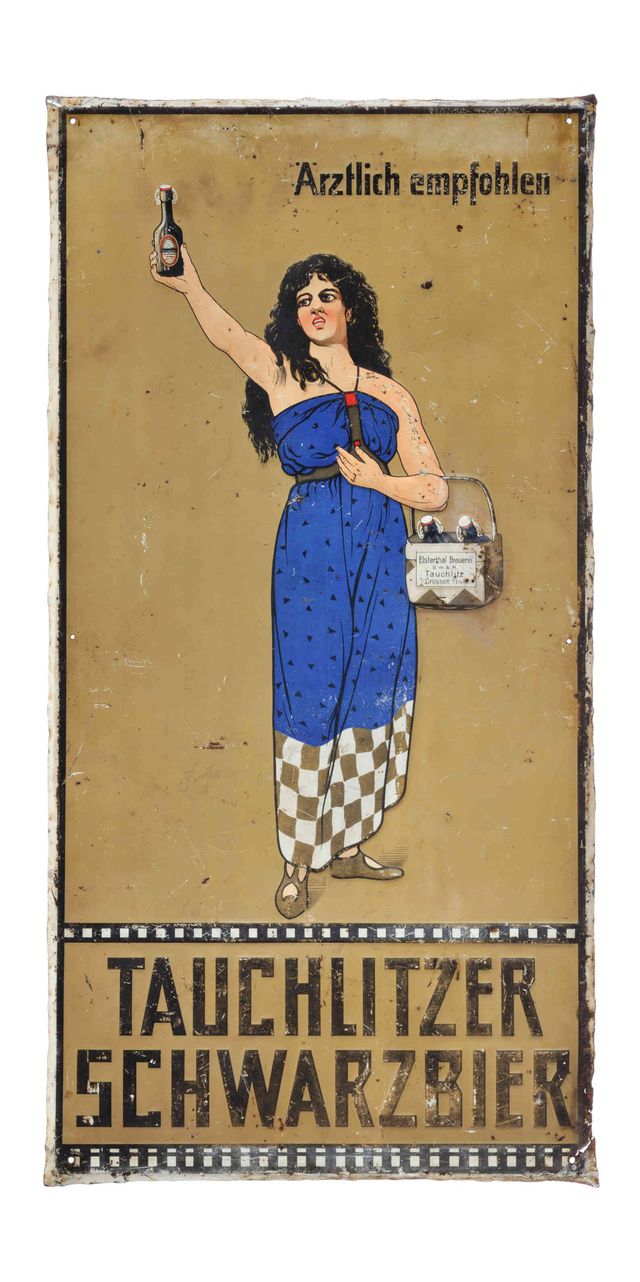

Werbemittel

Kuschel-Krake

Eine Kollektion innerhalb der „Alltagskultur“ besteht aus Werbeträgern wie Blechdosen, Emailleschildern und Plakaten, dazu Merchandisingartikeln. Industrie- und Gebrauchsdesign seit den 1980er Jahren steht neben den Verpackungen von Waschmitteln, Seifen und Reinigungsmitteln. Der Kuschel-Krake „Made in Vietnam“ aus den 2000er Jahren wirbt für die Pflegeserie Nivea und gehört zur großen Sammlung des Kollektors Ehrhard Reissenweber.

Bildwiedergabe

Fernseher

Der Fernseher Nordmende Spektra Colorstudio ermöglichte das gleichzeitige Anschauen von vier Fernsehprogrammen. Dabei gab es in Deutschland in den 1970er Jahren nur ARD, ZDF und das Dritte Programm – für grenznahe andere Programme, wie holländisches oder DDR-Fernsehen war der vierte Bildschirm aber sinnvoll.

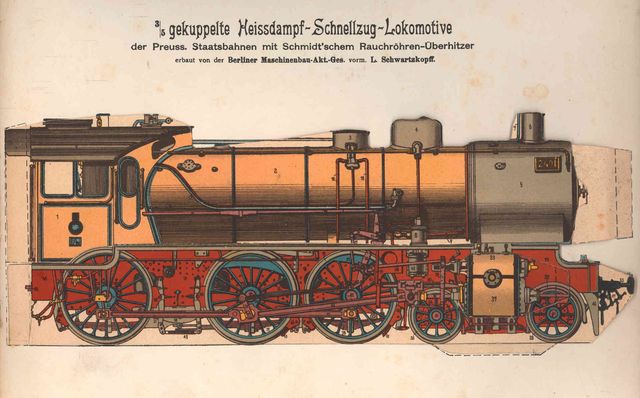

Schienenverkehr

Eisenbahn

Zuglaufschild für den IC 626 Walhalla, verwendet bis in die 1990er Jahre. Beim Sammlungsgebiet Eisenbahn liegt der Schwerpunkt auf der Phase der Länderbahnzeit bis 1920, ergänzt durch Objekte aus der Zeit der Deutschen Reichsbahn und der Bundesbahn sowohl mit Lokomotiven als auch mit Personenwagen. Auch Objekte aus dem Schienenbau stehen weiter im Mittelpunkt der Sammlungstätigkeit, ergänzt durch Modelleisenbahnen.

Verpackung

Klickerflaschen

Diese Flaschen wurden mit der im Hals durch Verengungen stecken bleibenden Glaskugel verschlossen, wenn die Flasche mit kohlensäurehaltigem Mineralwasser, oft mit Sirup zu Limonade gemacht, gefüllt war. Solche „Klickerflaschen“ sind selten erhalten, eigneten sich die durch Zerstören der Flasche befreiten Glaskugeln doch zu gut als Murmeln.

Bionik

Pinguin

Bei der Bionik geht es um die Verwendung tierischer oder pflanzlicher Vorbilder für die Entwicklung von neuen Techniken. Der Pinguin hat eine spindelförmige Körperform, die der Strömung beim Schwimmen kaum Widerstand bietet: So spart er Energie, was die Wissenschaft für Schiffe oder Flugzeuge nachzuahmen versucht.